„Werden Sozialstaat mit Klauen und Zähnen verteidigen“

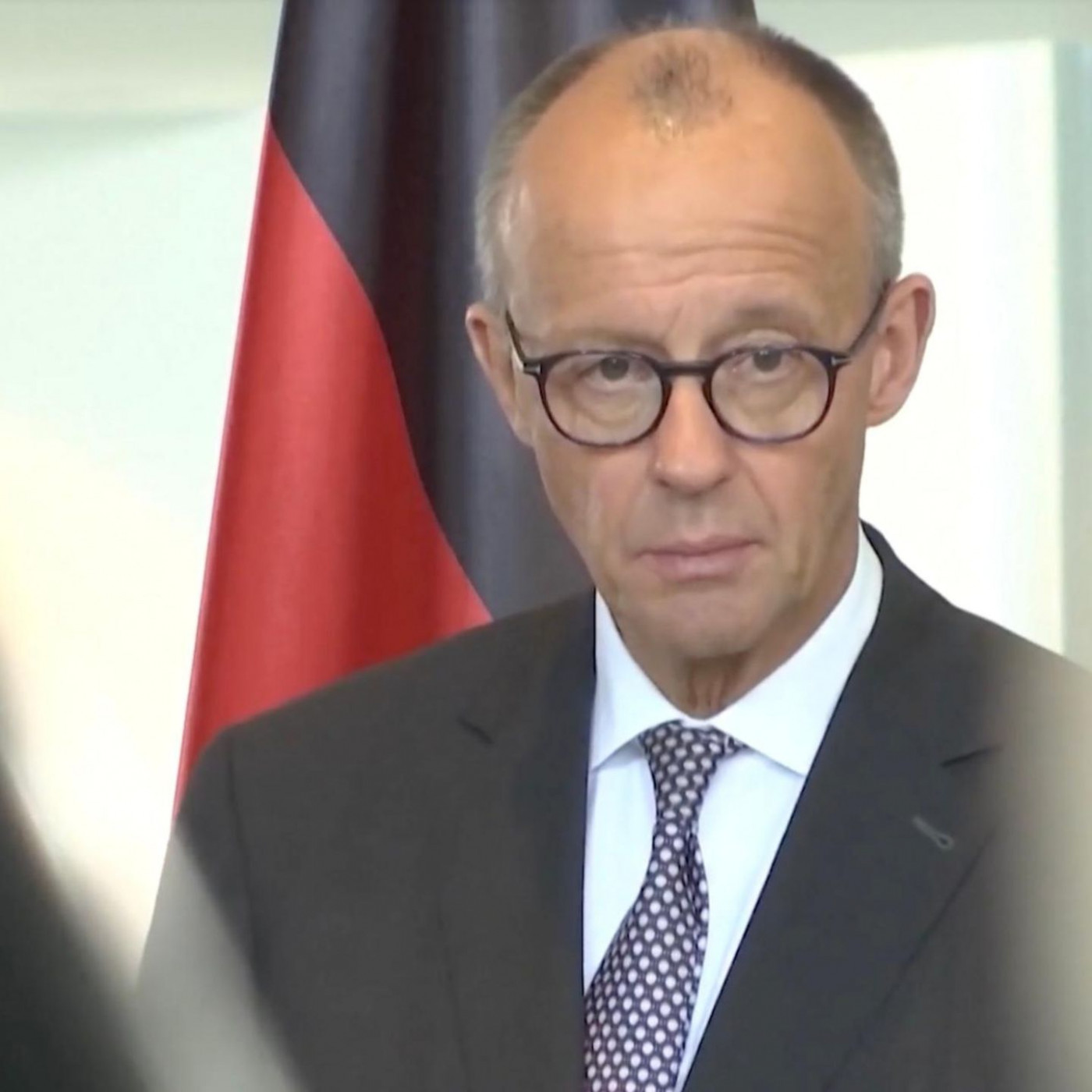

Andreas Bovenschulte ist seit 2019 Bürgermeister von Bremen. Im Juni dieses Jahres wurde der 60-Jährige in den SPD-Bundesvorstand gewählt, beim Parteitag in Berlin erhielt er die zweitmeisten Stimmen aller Kandidaten. Bovenschulte zählt zum linken Flügel seiner Partei und ist Verfechter eines betont wirtschaftsfreundlichen politischen Kurses.

WELT: Herr Bovenschulte, die Veranstalter des bremischen Christopher Street Day haben die FDP von der Veranstaltung ausgeschlossen, weil ihnen deren Umgang mit dem Gendern nicht passt. Finden Sie das nachvollziehbar?

Andreas Bovenschulte: Das ist eine Entscheidung der Veranstalter, die ich so wahrscheinlich nicht getroffen hätte. Aber das muss am Ende jeder selbst wissen.

WELT: Haben Sie Verständnis für die Haltung der FDP Bremen, die das Gendern als „Fantasiesprache“ und „Gender-Unsinn“ geißelt und ein entsprechendes Verbot in Schulen sowie Behörden fordert?

Bovenschulte: Nein, überhaupt nicht. Wer gendern möchte, der sollte das tun. Und wer das nicht möchte, der sollte es lassen. Da soll jeder nach seiner Façon selig werden. Ich empfehle eine gewisse Gelassenheit und den Verzicht auf Kulturkämpfe.

WELT: Dennoch empfiehlt die bremische Verwaltung den „lieben Kolleg*innen“ in einer „Handreichung“, möglichst „gendersensibel“ zu kommunizieren, auch in offiziellen Schreiben und Reden. Richtig so?

Bovenschulte: Es gibt in der Verwaltung viele Beschäftigte, die bewusst gendersensibel kommunizieren wollen. Für die enthält die Handreichung praktische Tipps und Anregungen. Ich finde das gut.

WELT: Nicht nur die Gendern-Debatte, auch viele andere politische und gesellschaftliche Diskussionen sind derzeit eher von Intoleranz geprägt als vom Willen zur Verständigung. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Bovenschulte: Politik war schon immer mehr, als mit Argumenten um die beste Lösung einer Sachfrage zu ringen. Es ging immer auch um grundsätzliche Fragen, über die dann hart gestritten wurde. Aber ja, die Ideologisierung der politischen Auseinandersetzung hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Das macht das Geschäft nicht nur in Deutschland härter, sondern weltweit.

WELT: Sie selbst haben in diesem Sommer auch sehr harte Töne angeschlagen. Zur Zoll-Vereinbarung zwischen der EU und den USA schrieben Sie auf X: „Bitter zu sehen, wie die EU dabei ist vor Trump den Schwanz einzuziehen.“ Auch von Stiefelleckerei der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) war die Rede. Warum dieser derbe Tonfall?

Bovenschulte: Zugegeben, ich hätte meine Kritik im Ton zurückhaltender formulieren sollen. In der Sache allerdings bleibe ich dabei: Die Zoll-Vereinbarung mit den USA ist ein schlechter Deal für Europa, der mittelfristig allein in Bremen Tausende von Arbeitsplätzen bedroht. Und wenn dann die Vertreterin Europas den US-Präsidenten auch noch als großartigen und fairen Verhandler adelt, während der gnadenlos seine Interessen durchsetzt, dann kann man schon den Eindruck bekommen, dass da gerade jemand den Kakao trinkt, durch den er vorher gezogen wurde. Und hinterher auch noch sagt: Hat gut geschmeckt!

WELT: Was wäre Ihre Lösung für den Zollstreit mit Trump gewesen?

Bovenschulte: Gegenhalten. Man darf sich nicht so rumschubsen lassen. Das wäre hart geworden, keine Frage, aber es hätte den Vorteil gehabt, dass wir uns nicht hätten spalten lassen. Sondern mit Japan, mit Brasilien, mit der Schweiz und anderen auf einer Seite gestanden hätten. Am Ende wäre das ein deutlich größerer Wirtschaftsraum gewesen, als die USA es sind. So aber hat die EU eine Unterwerfungserklärung unterzeichnet.

WELT: Das wäre dann auf einen Handelskrieg mit den USA herausgelaufen.

Bovenschulte: Bitte nicht falsch verstehen. Wir brauchen auch künftig eine sehr gute Zusammenarbeit mit den USA. Aber genau die kann es nur geben und sie kann auch nur funktionieren, wenn sie auf Augenhöhe stattfindet. Ein entscheidender Punkt dafür wird sein, dass Europa militärisch, aber vor allem auch technologisch unabhängiger wird. Technologische Souveränität – in der Raumfahrt, bei der künstlichen Intelligenz, bei der Robotik – ist absolut zentral für die Selbstbehauptung unseres Kontinents.

WELT: Für wie groß halten Sie die Gefahr, dass der Zoll-Deal zwischen den USA und Europa am Ende die Existenz der Bremer Stahlwerke mit ihren 3000 Arbeitsplätzen kostet?

Bovenschulte: Die hohen Zölle auf Stahl sind natürlich eine Gefahr für die Stahlindustrie insgesamt. Eine unmittelbare existenzbedrohende Wirkung auf die Bremer Hütte sehe ich aber nicht, obwohl dieser Deal die ohnehin schwierige Lage der Branche noch einmal massiv verschlechtert. Ähnliches gilt für die Autoindustrie und damit auch für das Bremer Mercedes-Werk.

WELT: Ein anderer Aufreger dieses Sommers war der Fall Frauke Brosius-Gersdorf, also die von der schwarz-roten Koalition vergurkte Verfassungsrichterwahl. Halten Sie die derzeitige Art und Weise der Nominierung für Karlsruhe noch für zeitgemäß?

Bovenschulte: Ich bedauere zutiefst, was da passiert ist. Eine überaus qualifizierte Kandidatin ist Opfer einer Kampagne rechter Netzwerke geworden, von der sich Teile der Unionsfraktion im Bundestag leider haben beeindrucken lassen. Das darf sich nicht wiederholen. Trotzdem sollten wir daran festhalten, die Richterinnen und Richter am Verfassungsgericht mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit vom Bundestag beziehungsweise Bundesrat wählen zu lassen. Wir brauchen eine breite Legitimation für unser oberstes Gericht. Alles andere würde die Polarisierungs-Tendenz nur noch verstärken.

WELT: Polarisierungs-Tendenzen zeichnen sich auch in der Koalition im Bund ab. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat einen „Herbst, der sich gewaschen hat“, angekündigt, Kanzler Friedrich Merz (CDU) einen „Herbst der Sozialreformen“. Da wird es vor allem um Sparmaßnahmen gehen. CSU-Chef Markus Söder hat schon mal das Bürgergeld für alle ukrainischen Flüchtlinge infrage gestellt. Macht die jetzige Bundesregierung einfach da weiter, wo die Ampel aufgehört hat?

Bovenschulte: Wenn es um Grundfragen des Gemeinwesens geht, und die Frage nach der Zukunft des Sozialstaats gehört ganz sicher dazu, dann ist es normal, dass es Diskussionen gibt und die Argumente auch mal rustikal vorgetragen werden. Als SPD sind wir in dieser Debatte klar aufgestellt: Für uns ist der Sozialstaat eine historische Errungenschaft, die wir mit Klauen und Zähnen verteidigen werden.

Ich empfehle allerdings auch hier eine gewisse Gelassenheit. Wir haben in der vergangenen Woche bei der Verabschiedung des Rentenpakets gesehen, dass Union und SPD bei den wichtigen Fragen zusammenfinden können. Das wird beim Bürgergeld nicht anders sein, und auch beim Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen wird am Ende gelten, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist.

WELT: Die zentrale Frage wird allerdings sein, wie die Koalition die enormen Haushaltslücken stopft, die sich für die kommenden Jahre auftun. 170 Milliarden Euro sollen es bis 2029 werden. Haben Sie eine Idee, wie man die ausgleichen könnte?

Bovenschulte: Da gibt es sicher nicht die eine große Lösung. Jeder Bereich, jedes Ressort wird einen Beitrag leisten müssen. Und da kann es nicht nur um Einsparungen, da muss es auch um zusätzliche Einnahmen gehen. Zum Beispiel durch die Einführung einer Digitalsteuer, mit der sich ein Teil der exorbitanten Gewinne der amerikanischen Tech-Konzerne abschöpfen ließe. Vor allem aber muss jeder Euro so effektiv wie möglich eingesetzt werden.

Nehmen wir zum Beispiel die Gesundheitsversorgung. Wir geben einen sehr hohen Anteil unseres Bruttoinlandsprodukts für medizinische Leistungen aus. Deutlich mehr als viele andere Länder. Trotzdem erzielen wir keine besseren Ergebnisse. Das zeigt, dass es Optimierungspotenziale gibt. Die Krankenhausreform versucht, diese Potenziale zu heben. Und genau das muss man in anderen Bereichen ebenfalls angehen, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Ländern und Kommunen. Etwa bei der Eingliederungshilfe und bei der Kinder- und Jugendhilfe.

WELT: Das heißt konkret?

Bovenschulte: Es gibt beispielsweise einen Rechtsanspruch auf eine persönliche Assistenz für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Das brauchen die auch, das ist absolut sinnvoll. Aber man kann sich schon fragen, ob wirklich jedes Kind in der Schule eine eigene, persönliche Assistenz benötigt oder ob nicht in vielen Fällen eine systemische Assistenz für die ganze Klasse sowohl kostengünstiger als auch sachgerechter wäre. An etlichen Schulen erproben wir das bereits und sammeln gute Erfahrungen damit.

Das ist nur ein Beispiel. Es zeigt aber, dass es möglich ist, den Sozialstaat engagiert zu verteidigen und sich zugleich immer wieder die Frage zu stellen, ob eine bestimmte Leistung sachlich geboten oder vielleicht auch für weniger Geld zu haben ist.

Ulrich Exner ist politischer WELT-Korrespondent und berichtet vor allem aus den norddeutschen Bundesländern.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke