„Erstmal an Müllbergen vorbei? Damit ist auch ein Unsicherheitsgefühl verbunden“

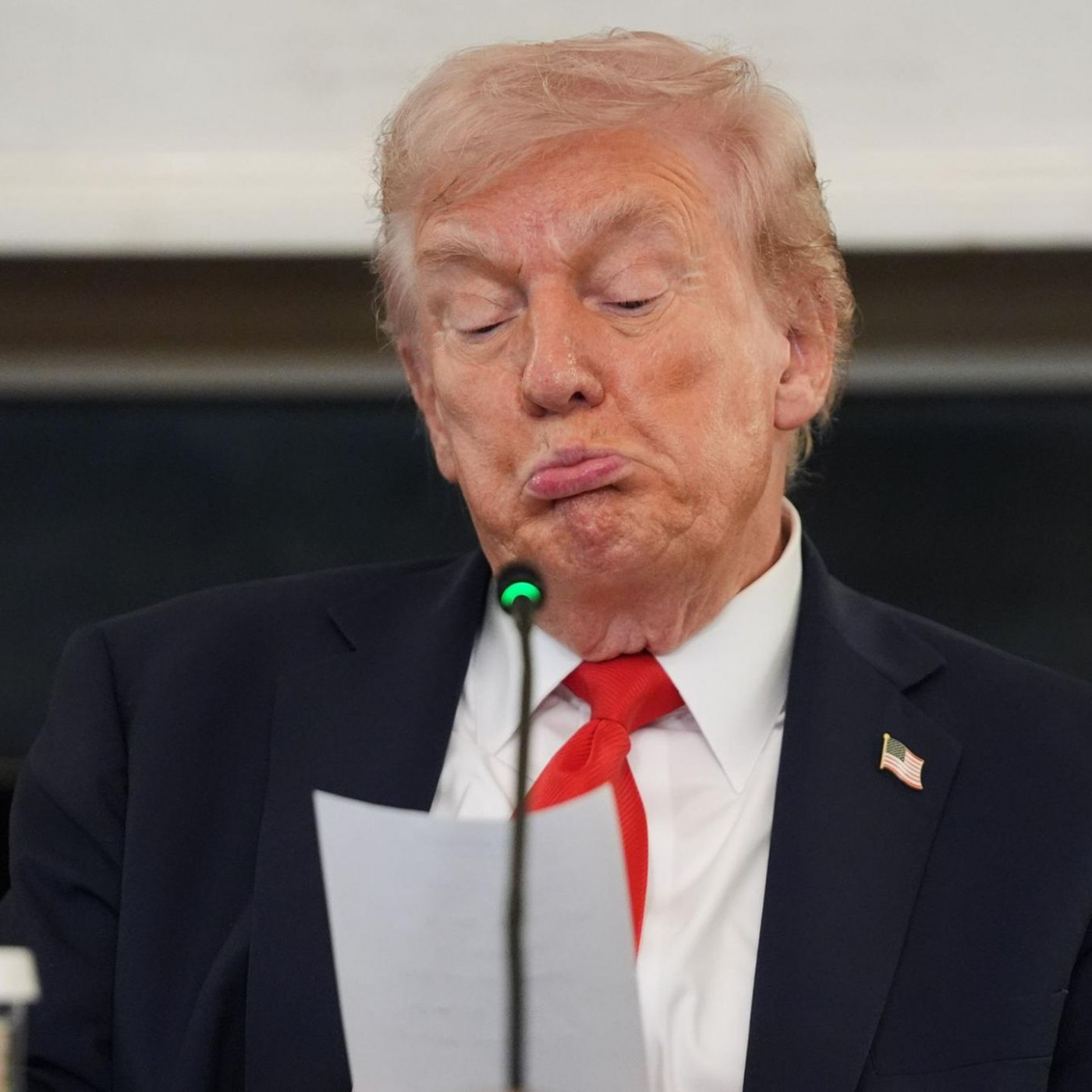

Martin Hikel, 39, ist Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. Der Sozialdemokrat ist in Neukölln aufgewachsen, arbeitete hier später als Lehrer und ist heute Co-Vorsitzender der SPD in der Hauptstadt.

WELT: Herr Hikel, wenn man Menschen außerhalb Berlins nach Neukölln fragt, denken viele sofort an Müll, Kriminalität und soziale Probleme. Nervt Sie dieses Image?

Martin Hikel: Natürlich würde ich es mir anders wünschen. In einzelnen Bereichen, etwa beim Thema Vermüllung, spiegelt das Image aber auch einen Teil der Realität wider. Allerdings ist das ein Problem, was auch andere Bezirke betrifft, beispielsweise Friedrichshain-Kreuzberg oder Tempelhof. Insofern ist es vielleicht ein bisschen unfair, dass vor allem Neukölln oftmals so stark im Fokus steht. Aber ehrlicherweise bezieht sich ein Großteil der E-Mails, die wir von Bürgern bekommen, auf Müllecken. Es ist also ein reales Problem.

WELT: Was sind die Gründe für die Vermüllung?

Hikel: Wir haben besonders dort viel Müll, wo es keine soziale Kontrolle gibt. Das sind Ecken, an denen niemand wohnt und wo besonders wenig los ist, etwa entlang von S-Bahn-Trassen, an Friedhöfen oder Parkplätzen. Bei Nachforschungen stellen wir dann immer wieder auch fest, dass Unternehmen, die beispielsweise aus dem Bau kommen oder mit einer Wohnungsauflösung beauftragt worden sind, sich bei der Entsorgung einen schlanken Fuß machen. Statt ordentlich zu entsorgen und eine Gebühr dafür zu entrichten, wird der Bauschutt oder das Inventar dann einfach illegal abgestellt, und die Kosten müssen von den Steuerzahlern übernommen werden. Das ist kriminell, nichts anderes.

An anderen Orten ist es dann vor allem eine Bildungsfrage. Gerade in manchen Großwohnsiedlungen gibt es ein Problem mit der Mülltrennung. Dort stellen Menschen beispielsweise gerne ihren Sperrmüll in der Nähe von Mülltonnen ab.

WELT: Hat das Problem in den vergangenen Jahren zugenommen?

Hikel: Das würde ich so nicht sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass in weiten Teilen der Bevölkerung eine Veränderung im Denken stattgefunden hat. Es beschweren sich mittlerweile viele Menschen über den Müll, sie machen Meldungen oder gründen Initiativen, die gemeinsame Clean-Ups machen und das Aufräumen bei sogenannten Happenings richtig zelebrieren. Das ist anders als noch vor zehn oder 15 Jahren, als das öffentlich überhaupt kein Thema war. Wir haben im Bezirk zahlreiche Vereine und Initiativen, die die Themen Recycling, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vorantreiben. In der Gesellschaft hat sich immer mehr ein Bewusstsein dafür entwickelt. Logischerweise aber nicht bei allen.

WELT: In Neukölln macht der Anteil an Ausländern und Deutschen mit Migrationshintergrund 52,2 Prozent aus. Inwiefern sehen Sie die Gründe des Problems auch in einer kulturellen Sozialisation?

Hikel: Allen voran ist es eine Bildungsfrage. Aus Gesprächen mit den Wohnungsbaugesellschaften wissen wir, dass es vor allem soziale Brennpunkte sind, in denen sich der Müll sammelt, also dort, wo viele sozial schwache Menschen leben. Im Norden Neuköllns ist das Problem besonders stark, dort ist auch die Migrationsquote hoch. Allerdings heißt das nicht, dass dort ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Auch im Süden des Bezirks haben wir viele Menschen mit Migrationsgeschichte, das Müll-Problem ist dort aber deutlich weniger ausgeprägt. Auch in der Gropiusstadt müsste es dann besonders problematisch sein, auch dort leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Klar, dort findet man auch Müll, aber nicht in den Dimensionen, wie an anderen Orten. Einen direkten Zusammenhang sehe ich also nicht.

WELT: Wenn Sie sagen, dass Müll vor allem eine Bildungsfrage ist, bedeutet das, dass eine Lösung des Problems Zeit braucht und Geduld erfordert …

Hikel: Absolut – und da sind wir dran. Wir haben in der Vergangenheit schon verschiedene Nachhaltigkeitskampagnen durchgeführt und insbesondere in Großwohnsiedlungen dafür sensibilisiert, Müll zu trennen. Wir haben auch mit mehrsprachigen Teams zusammengearbeitet und in verschiedenen Sprachen über die Vorteile der Mülltrennung informiert und darüber, was es für die Umwelt bedeutet, wenn das nicht gemacht wird. Das ist eine echte Sisyphusarbeit. Diese interkulturelle Beratung machen wir immer noch, aber das ist eine stetige Aufgabe. Es muss allen klar sein, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert.

Wir setzen bei den Jüngsten an. Wir sprechen beispielsweise in Schulen über das Thema, und ich habe den Eindruck, bei vielen kommt das an. Schulklassen machen regelmäßige Aktionen und sammeln Müll gemeinsam ein. Außerdem verteilen wir das sogenannte Möhrchen-Heft, ein Hausaufgabenheft, in dem über Vermüllung und die Bedeutung von Umweltschutz informiert wird. Mein Eindruck ist, dass das Thema sowohl von den Lehrkräften als auch von den Eltern ernst genommen wird. Wer möchte sein Kind schon auf eine Schule schicken, auf deren Weg es erstmal an Müllbergen vorbeimuss. Damit ist auch ein Unsicherheitsgefühl verbunden.

WELT: Eine der Maßnahmen, die ihr Bezirk gegen Vermüllung unternimmt, sind Streifen des Ordnungsamtes in Zivil. Ist das erfolgreich?

Hikel: Es ist eine Maßnahme, die wichtig und gut ist. Wir haben lange dafür gekämpft, damit das überhaupt möglich ist. Bis 2019 war es den Mitarbeitern des Ordnungsamtes nicht erlaubt, in Zivil unterwegs zu sein. Wir mussten dafür eine Verordnung verändern, seitdem können wir Menschen auf frischer Tat ertappen. Das ist unglaublich aufwendig, weil unsere Mitarbeiter in den Abendstunden unterwegs und äußerst aufmerksam sein müssen, um die Täter unmittelbar zu erwischen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn wir dranbleiben, wird es auf lange Sicht vielleicht ein Stück besser werden.

WELT: Gibt es Städte, an denen sich Neukölln im Kampf gegen Vermüllung ein Vorbild nimmt?

Hikel: Die Dimensionen sind in jeder Stadt unterschiedlich, deswegen ist eine Vergleichbarkeit schwierig. In Wien haben wir uns aber einmal angeschaut, wie mit Vermüllung in Parks umgegangen wird. Dort war ein wichtiger Teil der Strategie, dass mit mehr Aktivitäten der öffentliche Raum belebt und dadurch mehr Wertschätzung öffentlicher Güter und soziale Kontrolle ermöglicht wurde. Das hat wohl gut funktioniert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt also darin, dass vor Ort eine Wertschätzung und soziale Kontrolle entstehen müssen, es muss etwas los sein, Menschen müssen sich verantwortlich fühlen. Dieses Verantwortungsgefühl kann beispielsweise durch regelmäßige Sportaktivitäten oder andere soziale Aktionen hergestellt in werden.

In Ecken, in denen aber überhaupt nichts los ist, ist das nicht möglich. Dort gibt es kurzfristig nur zwei Lösungen: Entweder wir stellen zivile Ordnungsbeamte hin, was sehr personalintensiv ist, oder aber wir überwachen die Orte mit Kameras. Das erlaubt die aktuelle Rechtslage aber nicht.

WELT: Gibt es etwas, das Sie sich von der Landespolitik wünschen, etwa dass das Thema auch verstärkt in den Bildungsplänen der Schulen verankert wird?

Hikel: In der Unterrichtsgestaltung sind Lehrer heute schon recht unabhängig und können aktuelle Themen einfließen lassen. Gerade das Thema Umwelt und Klima ist durch die negativen Folgen ein wichtiger Baustein, der Kindern begreifbar gemacht werden muss. Das passiert meinem Eindruck nach aber schon. Ich würde mir eher wünschen, dass sich die Politik stärker zur Bekämpfung des Mülls bekennt. Um mit der Bekämpfung illegaler Müllberge hinterherzukommen, braucht es mehr Menschen im Ordnungsamt. Mit rund 50 Mitarbeitern, die über 300 Kilometer Straßenland in Neukölln kontrollieren und gleichzeitig noch viele andere Aufgaben haben, ist das schlichtweg nicht zu leisten.

Das Land Berlin müsste mehr Ressourcen zur Verfügung stellen oder Ressourcen umverteilen. Die Spielräume im Bezirk sind dazu zu gering. Uns haben allein in diesem Jahr 20 Millionen Euro gefehlt. Aber ich kann Ihnen sagen, beim Personal haben wir nicht gespart.

WELT: Lassen Sie uns auf ein anderes Thema blicken. In Neukölln leben sehr viele arabisch-stämmige Menschen. Wie erleben Sie in diesen Tagen die Stimmung in Ihrer Bevölkerung in Bezug auf den Gaza-Krieg?

Hikel: Der Konflikt ist im Straßenbild sichtbar. Es gibt viele Plakate, allerdings würde ich die meisten davon weniger der Palästina-solidarischen Szene zuordnen, sondern mehr denen, die versuchen, den 7. Oktober zu relativieren und mit nicht adäquaten Vergleichen, etwa indem sie von einem Genozid sprechen, arbeiten. Das ist für mich Terrorismus verherrlichend und versteckt sich hinter einer Solidarität mit Palästina. Mir bereitet das Sorgen, weil immer mehr Menschen auf diese Erzählung reinfallen. Das sehe ich aber nicht nur in Neukölln, sondern in der gesamten Stadt.

Neukölln, insbesondere die Sonnenallee, wird innerhalb Deutschlands allerdings häufig als der Mittelpunkt des vermeintlichen Widerstands gegen Israel instrumentalisiert. Vor allem erinnere ich mich, als unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 unter anderem die mittlerweile verbotene Organisation Samidoun Baklava auf der Sonnenallee verteilte und das Massaker in Israel feierte. Das war schrecklich. So wie ich es wahrnehme, sind es vor allem politische Aktivisten, die den Ort vereinnahmen. Es sind dabei gar nicht so sehr Araber oder Palästinenser, sondern vor allem Menschen ohne Migrationshintergrund aus der politisch-linken Szene.

WELT: Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, um Antisemitismus nachhaltig zu bekämpfen?

Hikel: Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein fortwährender, und das geht nur mit einem Dreiklang aus Aufklärung, Mut und einem starken Staat. Mehr Aufklärung, um jahrhundertelange antisemitische Stereotype zu widerlegen, um zu zeigen, dass Juden und Araber mehr Gemeinsamkeiten haben, als man glaubt. Aber auch Aufklärung darüber, dass in diesem Land nur dann alle Menschen friedlich zusammenleben können, wenn Hass und Gewalt keinen Platz haben. Mehr Mut brauchen wir für mehr Zivilcourage. Das kann aktives Widersprechen sein, wenn Jüdinnen und Juden in Gefahr geraten. Aber auch im Klassenraum erwarte ich, dass Lehrkräfte mutig sein dürfen und dafür Rückendeckung erhalten. Dass sie widersprechen, wenn Kinder mit antisemitischen Klischees von zu Hause kommen.

Und schließlich erwarte ich mehr Härte gegen diejenigen, die unsere Demokratie missbrauchen für die Verharmlosung von Antisemitismus und die Verherrlichung von Terror. In Neukölln erhalten Menschen Morddrohungen, wenn sie sich gegen Antisemitismus stellen. Im Land der Täter darf es keine Nachsicht geben, niemals.

WELT: Was sind aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme in der Stadt?

Hikel: Die große Frage, die über allem steht, ist, wie sozialer Zusammenhalt in einer Stadt wie Berlin organisiert werden kann. Viele Menschen treibt beispielsweise um, wie sie überhaupt noch eine vernünftige Wohnung finden können. Dazu kommt das Thema Sicherheit: sichtbare Armut, Sucht und unberechenbare Situationen im öffentlichen Raum verunsichern viele. Wenn man mit seinem Kind in die U-Bahn steigt und an Menschen vorbeigeht, die offensichtlich in Not sind, macht das etwas mit einem. Berlin ist eine vielfältige, bunte Stadt, aber Zusammenhalt in einer wachsenden Metropole zu organisieren, ist eine echte Herausforderung.

Politikredakteur Nicolas Walter berichtet für WELT über gesellschaftspolitische Entwicklungen im In- und Ausland.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke