Dass es zwischen Trump und Ramaphosa nicht zum Eklat kam, hatte vor allem einen Grund

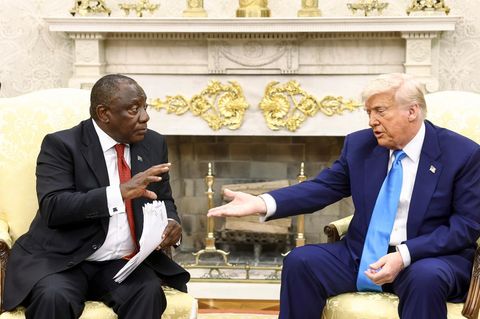

Als Donald Trump die Beleuchtung im Oval Office dimmen ließ, schien sein Besucher kurz die Fassung zu verlieren. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa schaute nervös auf den Bildschirm, auf dem nun Aufnahmen des südafrikanischen Volksverhetzers Julius Malema zu sehen waren. Vor Zehntausenden Anhängern schrie dieser: „Kill the Boer“ (Tötet den Buren). „Er gehört zu einer kleinen Oppositionspartei“, murmelte Ramaphosa sichtlich überrumpelt in Richtung Trump.

Als der US-Präsident den Abwiegelungsversuch ignorierte, fing sich der krisenerprobte Ramaphosa wieder. Und ließ den Zusammenschnitt aus ähnlichen Hassreden und Gedenkveranstaltungen für getötete weiße Farmer über sich ergehen – wohl wissend, dass dieser „inszenierte Hinterhalt“ (CNN) einen ähnlichen Eklat provozieren könnte wie im Februar mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ein Beleg für den von Trump wiederholt behaupteten Genozid an den weißen Farmern, mit dem die USA zuletzt die Aufnahme von 49 weißen Südafrikanern als Flüchtlinge rechtfertigten, fand sich freilich weder in dem Video noch in Trumps Ausführungen.

Ramaphosa, 72, ist erfahren genug, um mit einem solchen Szenario gerechnet zu haben. Und um zu wissen, dass es kein Treffen werden würde, dass er nach Geplänkel über Trumps geliebten Sport Golf – er hatte die vom US-Präsidenten bewunderten südafrikanischen Golf-Ikonen Ernie Els und Retief Goosen in seiner Delegation – einfach so auf Wirtschaftsthemen lenken kann.

Ab Ende der 1980er-Jahre war Ramaphosa der wichtigste Unterhändler von Nelson Mandela bei den Verhandlungen zur Beendigung des Apartheid-Regimes. In der damaligen Transformationsphase gab es, anders als jetzt, eine wirkliche Auswanderungswelle der Weißen. Ein Bürgerkrieg galt damals als realistisches Szenario – und wurde dank Ramaphosa verhindert.

Der Politiker hat also kompliziertere Situationen gemeistert als die ständigen verbalen Attacken aus Washington während der vergangenen Monate. Und gleichzeitig das Wirtschaftsverständnis, um zu realisieren, was bei diesem Treffen auf dem Spiel stand. Also wählte Ramaphosa eine besonnene Strategie.

Jede Eskalation vermeiden

Er erklärte, dass Malema kein Mitglied der Regierung sei, derartige Aussagen also in keiner Weise mit der Regierungslinie übereinstimmen würden. Südafrika eine Demokratie mit freier Meinungsäußerung sei. Und seine Regierung sich zur Eigentumssicherheit bekenne. Möglichst wenig Eskalation also.

Dazu ließ Ramaphosa neben den weißen Golfern auch seinen weißen Landwirtschaftsminister John Steenhuisen gegen den Vorwurf des Genozids argumentieren: „Wir haben ein Problem mit der Sicherheit in ländlichen Gebieten in Südafrika und es erfordert großen Aufwand, dieses in den Griff zu bekommen. Aber ganz sicher wollen die meisten kommerziellen und auch kleinbäuerlichen Landwirte in Südafrika bleiben.“

Der Tenor: Kriminalität betrifft alle in Südafrika. Und bei der Bewältigung ist technologische Hilfe aus den USA willkommen, gern auch von Elon Musks Satelliten-Internet-Service Starlink. Zwischen April und Dezember 2024 wurden in Südafrika 19.696 Menschen ermordet. Nur 36 dieser Fälle betrafen sogenannte Farmmorde. Davon waren sieben Farmer, die in Südafrika oft weiß sind. Die anderen Opfer waren überwiegend Farmangestellte, viele von ihnen schwarz.

Eine gezielte, ethnisch motivierte Vernichtungsstrategie liegt nicht vor. Die südafrikanische Polizei nennt Raub als Hauptmotiv. Der Begriff „Genozid“ setzt laut UN-Völkerrecht eine systematische, staatlich oder kollektive organisierte Ausrottungsabsicht voraus. Diese ist ebenso wenig gegeben wie massenhafte Enteignungen.

In Zeiten internationaler Diplomatie vor Trump hätte wohl auch Ramaphosa nicht abstreiten können, dass eine Provokation wie die unabgestimmte Filmvorführung als Eklat gelten muss. So aber sprach er im Anschluss tatsächlich von einem „letztlich wirklich guten bilateralen Treffen“.

Es überwog angesichts der miserablen Beziehungen die Erleichterung, dass es immerhin etwas geordneter als beim Treffen zwischen Trump und Selenskyj zuging. Der US-Präsident ließ offen, ob er beim G-20-Gipfel im November in Johannesburg dabei sein wird – auch das wird als Erfolg gewertet, galt seine Absage doch schon als sicher.

Und Trump gab gar zu Protokoll, dass er sich beim Thema Genozid gegen die Weißen vielleicht doch nicht so sicher sei: „Ich denke noch darüber nach.“ Doch an anderer Stelle schimpfte er wiederum: „Ihr nehmt den Menschen das Land weg – und sie werden abgeschlachtet.“ Ramaphosa widersprach ruhig, aber entschieden.

Die Tatsache, dass beide Seiten einigermaßen die Contenance bewahrten, ist auch auf gegenseitige Abhängigkeiten zurückzuführen. Besonders für Südafrika. Denn die USA sind zweitwichtigster Handelspartner des Landes. Führend ist China, aber die südafrikanischen Exporte nach Fernost bestehen fast ausschließlich aus Rohstoffen.

Die USA importieren dagegen auch sehr viele Produkte des verarbeitenden Gewerbes – und daran hängen weit mehr Arbeitsplätze. In Südafrika haben sie trotz der Trump-Zollpolitik eine Verlängerung des in diesem Jahr auslaufenden Freihandelsabkommen mit den USA noch nicht abgehakt – weil man schlicht darauf angewiesen ist.

Zuletzt stieg die offizielle Arbeitslosenquote auf offiziell 33 Prozent und damit in die Nähe des historischen Rekordniveaus. Nimmt man diejenigen hinzu, die jegliche Job-Suche eingestellt haben, kommt man sogar auf 43 Prozent. Fast 300.000 Menschen haben in den ersten drei Monaten des Jahres ihren Job verloren.

Doch auch umgekehrt könnte Trump aufgefallen sein, dass ihm Südafrika nicht völlig gleichgültig sein sollte. Das Land hat sich zwar zuletzt zunehmend in Richtung BRICS-Staaten wie China orientiert, unterhält auch erschreckend gute Beziehungen mit dem Iran, spricht gar mit der Hamas-Führung.

Aber es ist für den Westen neben Kenia nach wie vor der wichtigste Ansprechpartner in Afrika – einem Kontinent, in dem sich viele andere Länder weit mehr China und Russland zugewandt haben.

Immerhin 600 US-Firmen sind in Südafrika tätig, zudem hat das Land globale Bedeutung als Lieferant strategischer Rohstoffe. So stammen 70 Prozent des weltweiten Platins aus Südafrika. Die USA führen das Edelmetall auf ihrer Liste der kritischen Rohstoffe. Es kommt unter anderem in der Rüstungsindustrie zum Einsatz – ein Thema, bei dem Trump bekanntlich zuhört.

Christian Putsch ist Afrika-Korrespondent. Er hat im Auftrag von WELT seit dem Jahr 2009 aus über 30 Ländern dieses geopolitisch zunehmend bedeutenden Kontinents berichtet.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke